Este blog, inspirado en el libro: La magia de pensar en grande de David Schwartz, nos otorga una guia, una herramienta para despertar tu potencial dormido y construir la vida que mereces.

Por Instituto Superior Huellas Misioneras Dejar de Hacer para comenzar a diseñar: Cómo delegar, consolidar y formar líderes sostenibles

Este documento explora la transformación del liderazgo desde el control operativo hacia el diseño de organizaciones sostenibles, basado en las reflexiones sobre “La Quinta Disciplina” de Peter Senge. A lo largo de 15 secciones, descubriremos cómo crear estructuras organizacionales que aprenden, evolucionan y perduran sin la presencia constante del líder fundador. Una guía práctica para líderes que buscan trascender su presencia física y dejar un legado duradero.

Introducción El Punto de inflexión: Cuando el líder se cuestiona

Todo líder apasionado llega eventualmente a una encrucijada existencial. Después de años de compromiso total, donde cada decisión, avance y error pasa por sus manos, surge una pregunta incómoda pero transformadora: ¿Mi organización puede sostener su propósito si yo dejo de estar presente cada día?

Esta pregunta no surge del deseo de abandonar ni del agotamiento emocional. Representa la madurez del liderazgo, ese momento en que reconocemos que el verdadero éxito no se mide por nuestra capacidad de control, sino por nuestra habilidad para crear sistemas que funcionan independientemente de nosotros.

“No hablo de abandono ni de retiro emocional. Hablo de evolución del liderazgo: de pasar de ser el eje operativo a convertirme en el arquitecto invisible que diseñó estructuras capaces de vivir, adaptarse y crecer sin mi intervención directa.”

Este punto de inflexión representa una transición profunda en la concepción del liderazgo. Es el momento en que nos cuestionamos si estamos construyendo organizaciones dependientes de nuestra presencia o verdaderas entidades vivas con capacidad de autogestión y evolución.

Este cuestionamiento encuentra respuestas en los principios de La Quinta Disciplina de Peter Senge, obra que no solo ofrece una nueva perspectiva teórica, sino herramientas prácticas para iniciar el proceso de transformación de sus organizaciones, en organismos capaces de aprender, adaptarse y perdurar más allá de su intervención directa.

Organizaciones que aprenden: Del control al diseño

La premisa fundamental que plantea Peter Senge establece una verdad transformadora para cualquier líder: No hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual, pero tampoco hay evolución colectiva sin estructuras que la sostengan.

Esta afirmación encierra una paradoja esencial del liderazgo sostenible: no basta con desarrollar personas talentosas si la estructura organizacional no está diseñada para canalizar y potenciar ese talento. Necesitamos organizaciones capaces, no solo individuos capaces.

La organización inteligente, según Senge, es aquella que trasciende la dependencia de figuras centrales para convertirse en un organismo que aprende colectivamente. En este paradigma, el líder deja de ser el héroe solitario que resuelve todos los problemas para convertirse en el arquitecto que diseña las condiciones para que el aprendizaje fluya naturalmente.

“Las organizaciones que aprenden no necesitan control: necesitan diseño.”

Este cambio de enfoque representa una transformación radical en la concepción del liderazgo. Ya no se trata de ejercer autoridad o supervisión constante, sino de crear las condiciones sistémicas para que la organización pueda:

Adaptarse autónomamente:

Desarrollar la capacidad de responder a cambios del entorno sin necesitar aprobación constante desde arriba.

Aprender colectivamente:

Generar conocimiento compartido que trascienda la experiencia individual y se convierta en patrimonio organizacional.

Evolucionar constantemente:

Transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento y mejora continua a nivel estructural

Este enfoque significa que el líder debe dejar de verse como el centro operativo indispensable para reconocerse como el diseñador de un sistema vivo capaz de florecer incluso en su ausencia. Delegar dejó de ser una simple transferencia de tareas para convertirse en un acto de diseño estratégico: la creación deliberada de estructuras que fomentan la autonomía alineada con el propósito organizacional.

Pensamiento sistémico: Aprender a ver lo invisible

La primera disciplina que transforma la perspectiva de liderazgo es el pensamiento sistémico, considerada por Senge como la “quinta disciplina” que integra a todas las demás. Esta forma de pensamiento nos invita a mirar más allá de los eventos aislados para comprender las estructuras subyacentes que generan los patrones de comportamiento organizacional.

El pensamiento sistémico enseña que los problemas recurrentes no son casualidades ni fallas personales, sino manifestaciones de estructuras sistémicas que los producen de manera predecible. Pensemos que, si algo no fluye en una institución, es porque el sistema está generando ese resultado, no porque falte voluntad.

Esta perspectiva libera al líder de la trampa de culpar o buscar culpables, reorientando su energía hacia la identificación y transformación de las estructuras subyacentes. El liderazgo sistémico requiere desarrollar una mirada que pueda:

Identificar patrones

Reconocer situaciones recurrentes que se repiten a lo largo del tiempo, indicando la presencia de estructuras sistémicas.

Mapear interconexiones

Visualizar cómo diferentes elementos del sistema se influyen mutuamente, creando ciclos de refuerzo o balance.

Encontrar puntos de apalancamiento

Descubrir dónde pequeñas intervenciones pueden generar cambios significativos en todo el sistema.

Para implementar esta disciplina, se deben hacer preguntas fundamentales como:

- ¿Qué patrones repetitivos estoy viendo en mi organización?

- ¿Qué dinámicas internas están limitando la autonomía o la innovación?

- ¿Dónde están los puntos de apalancamiento, esas acciones pequeñas que provocan cambios grandes?

Esta disciplina transforma el rol de “solucionador de problemas” a “revelador de estructuras”, permitiendo diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles. En lugar de apagar incendios constantemente, hay que crear sistemas que prevean su aparición, liberando tiempo y energía para el pensamiento estratégico y el desarrollo de liderazgo en otros.

Dominio personal: La única autoridad es la coherencia

El dominio personal representa la base individual sobre la que se construye cualquier organización que aprende. Esta disciplina nos invita a desarrollar nuestra propia maestría personal como prerrequisito para liderar a otros. Debemos entender que esta disciplina no se impone: se encarna.

No podemos exigir compromiso, aprendizaje ni responsabilidad si nosotros mismos no estamos dispuesto a vivirlo.

El dominio personal se caracteriza por esa “tensión creativa” que existe entre nuestra visión (lo que queremos crear) y nuestra realidad actual (donde estamos ahora). Muchos líderes, ante la incomodidad de esta tensión, terminan rebajando sus aspiraciones para aliviar el malestar. El verdadero dominio personal consiste en sostener esa tensión como un músculo que se fortalece con el tiempo, sin sacrificar la visión.

Claridad de visión

Definir con precisión qué queremos crear personalmente y profesionalmente.

Aprendizaje continuo

Desarrollar habilidades y perspectivas que acerquen la realidad a la visión.

Realidad actual

Evaluar honestamente dónde estamos en relación a nuestra visión.

Tensión creativa

Mantener la tensión entre visión y realidad como motor de crecimiento.

Para implementar esta disciplina en las organizaciones, hay que transformar el enfoque de liderazgo, pasando de la exigencia al ejemplo. Desarrollar prácticas como:

- Ayudar a cada líder a clarificar su visión personal y conectarla con la visión institucional.

- Fomentar hábitos de autoliderazgo y autorreflexión.

- Crear espacios seguros para que cada persona explore y exprese su propósito.

- Modelar la vulnerabilidad y el aprendizaje constante.

Este enfoque reconoce que la autoridad más poderosa no es la que otorga un cargo, sino la que emerge de la coherencia personal. Cuando los líderes encarnan lo que predican, generan un magnetismo natural que inspira a otros a seguirlos no por obligación, sino por admiración y respeto genuino.

Modelos mentales: Lo que creemos, nos crea

Los modelos mentales constituyen los paradigmas profundos, a menudo inconscientes, que determinan cómo vemos el mundo y, por tanto, cómo actuamos en él. Son las “gafas invisibles” a través de las cuales interpretamos la realidad organizacional. El desafío radica en que frecuentemente estas creencias operan bajo la superficie, generando una brecha entre lo que decimos querer (teoría expuesta) y lo que realmente hacemos (teoría en uso).

A menudo decimos que queremos innovar o delegar… pero actuamos como si nada pudiera cambiar. Esa incoherencia se debe a los modelos mentales inconscientes que arrastramos.

Esta disciplina invita a los líderes a realizar un trabajo profundo de autoconciencia, para sacar a la luz esos supuestos limitantes que operan bajo la superficie de las decisiones cotidianas.

1. Identificación de supuestos:

Reconocer las creencias implícitas que guían nuestras decisiones y acciones, especialmente aquellas que limitan el potencial organizacional.

2. Cuestionamiento constructivo:

Examinar críticamente estos supuestos para determinar su validez y utilidad en el contexto actual de la organización.

3. Renovación de paradigmas:

Desarrollar nuevos modelos mentales más expansivos y alineados con la visión de una organización que aprende y se adapta.

4. Implementación consciente:

Crear prácticas que refuercen los nuevos modelos mentales hasta que se conviertan en la nueva normalidad operativa.

En la experiencia práctica, se debe implementar herramientas específicas para trabajar con los modelos mentales en sus equipos:

- La “columna izquierda”: Un ejercicio donde se compara lo que realmente pensamos (columna izquierda) con lo que decimos en público (columna derecha), revelando las incongruencias entre ambas.

- Círculos de indagación: Espacios seguros donde los equipos pueden examinar colectivamente sus supuestos sin sentirse amenazados.

- Prácticas de escucha profunda: Técnicas para suspender temporalmente nuestros juicios y realmente comprender otras perspectivas.

El trabajo con modelos mentales permite crear una cultura organizacional donde la sinceridad no es percibida como una amenaza, sino como una fuente valiosa de aprendizaje colectivo. Esta apertura facilitó procesos de innovación y delegación auténticos, superando las resistencias inconscientes al cambio.

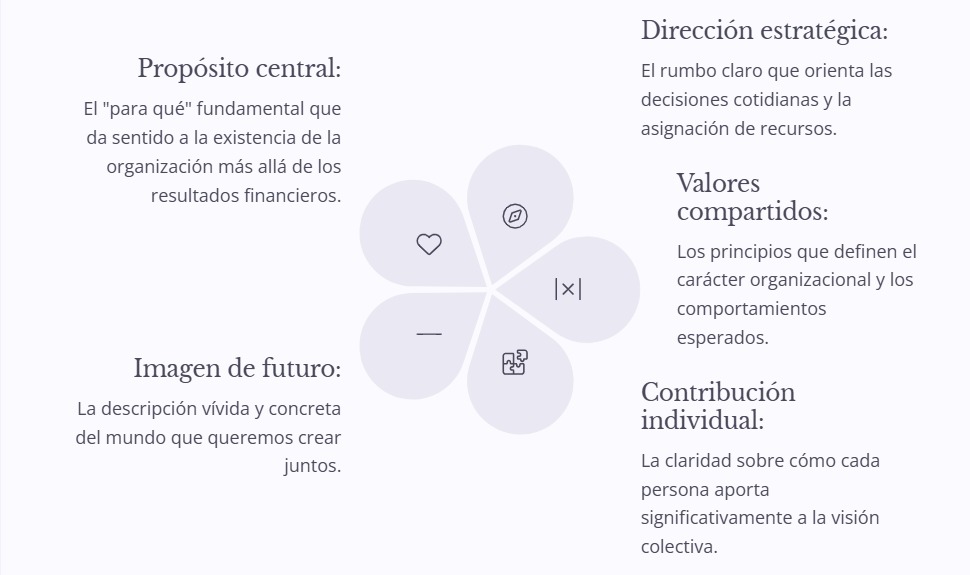

Visión compartida: Sin alma, no hay autonomía

La visión compartida representa el alma colectiva de la organización, ese norte magnético que alinea los esfuerzos individuales hacia un propósito común. Sin embargo, muchos líderes confunden la imposición de una visión con la construcción de una visión verdaderamente compartida.

La visión no puede ser solo un afiche o un PowerPoint institucional. Debe ser una imagen viva que encienda algo en cada persona.

Una visión impuesta desde arriba puede generar obediencia temporal, pero nunca compromiso auténtico y sostenible. El verdadero arte está en construir una visión que emerja del diálogo entre las aspiraciones institucionales y las aspiraciones personales de cada miembro del equipo.

Debemos comprender que la visión compartida nace del cruce entre la visión institucional y las visiones personales. No se impone, se construye en diálogo.

Esta disciplina exige del líder una disposición genuina a escuchar, integrar y co-crear, renunciando al monopolio de la visión para permitir que todos se conviertan en arquitectos del futuro colectivo.

Para cultivar una visión genuinamente compartida, se necesita implementar procesos colectivos donde se explore preguntas fundamentales como:

- ¿Qué queremos crear juntos que ninguno podría lograr por separado?

- ¿Qué tipo de comunidad nos gustaría ser parte?

- ¿Cómo se alinea lo que hacemos con lo que soñamos individualmente?

Este enfoque transforma la visión de un documento estático a una fuerza viva que impulsa la autonomía alineada. Cuando cada persona comprende y se conecta emocionalmente con el propósito colectivo, la necesidad de supervisión constante disminuye radicalmente. La visión compartida se convierte así en el sistema de navegación que permite a los equipos tomar decisiones coherentes incluso en ausencia del líder fundador.

Aprendizaje en equipo: El talento no alcanza si no se sincroniza

El aprendizaje en equipo constituye la disciplina que transforma el potencial individual en inteligencia colectiva. Ya que el verdadero aprendizaje no ocurre de forma aislada. Ocurre en equipos que se animan a conversar, a escuchar, a equivocarse y a pensar juntos.

Esta disciplina reconoce que la suma de talentos individuales no garantiza un equipo efectivo. Del mismo modo que un conjunto de excelentes músicos no forma automáticamente una orquesta armoniosa, un grupo de profesionales brillantes no constituye por sí mismo un equipo que aprende. Se requiere desarrollar capacidades específicas para pensar y aprender colectivamente.

El aprendizaje en equipo implica trascender las posiciones individuales para explorar juntos territorios desconocidos. Requiere un delicado equilibrio entre la defensa de las propias ideas y la apertura a perspectivas diferentes, creando un “campo” donde la inteligencia colectiva puede emerger.

Esta capacidad se vuelve especialmente crítica en el proceso de delegación sostenible, pues permite que los equipos desarrollen autonomía sin perder coherencia. Cuando un equipo aprende como unidad, ya no depende de un líder central para coordinar sus acciones, sino que desarrolla una sincronización natural basada en la comprensión compartida.

Diálogo generativo

Conversaciones donde se suspenden los supuestos y se exploran posibilidades más allá de las posiciones individuales.

Reflexión colectiva

Capacidad para observar y cuestionar juntos los patrones de pensamiento y acción del equipo.

Pensamiento sistémico

Habilidad para comprender juntos la complejidad y las interrelaciones que afectan al equipo.

Acción coordinada

Capacidad para moverse como una unidad coherente sin necesidad de control centralizado.

- Reuniones de aprendizaje quincenales: Espacios dedicados exclusivamente a reflexionar sobre lo aprendido, no a resolver problemas operativos.

- Espacios para debatir errores sin culpa: Foros donde los fracasos se analizan como oportunidades de aprendizaje colectivo.

- Simulaciones o “micromundos”: Entornos seguros donde los equipos pueden ensayar decisiones complejas y observar sus consecuencias.

- Prácticas de diálogo: Técnicas específicas para distinguir la discusión (defensa de posiciones) del verdadero diálogo (exploración conjunta).

A través de estas prácticas, los equipos desarrollaron la capacidad de funcionar como núcleos autónomos que se expanden con coherencia, reduciendo drásticamente la dependencia del líder central y acelerando la respuesta organizacional a los desafíos emergentes.

Transición del control a la delegación: Un proceso gradual

La transición del liderazgo centrado en el control hacia un liderazgo enfocado en el diseño no ocurre de la noche a la mañana. Representa un proceso gradual que requiere tanto cambios estructurales como transformaciones personales profundas. Este camino implica desprenderse progresivamente de responsabilidades operativas mientras el líder fortalece su rol como arquitecto de sistemas.

El proceso de delegación sostenible se diferencia radicalmente de la simple asignación de tareas. No se trata de “quitarse trabajo de encima”, sino de crear las condiciones para que otros puedan asumir responsabilidades con autonomía y alineación al propósito organizacional.

Durante esta transición, el mayor desafío no es técnico sino emocional: aprender a soltar el control sin sentir que estaba abandonando su responsabilidad. Este proceso requiere desarrollar una nueva identidad como líder, pasando de verse como el “héroe indispensable” a reconocerse como el “arquitecto invisible” que crea las condiciones para que otros brillen.

Algunos principios clave que ayudan a guiar esta transición son:

- Delegar resultados, no métodos: Definir claramente qué se espera lograr, pero dar libertad sobre cómo conseguirlo.

- Crear zonas de seguridad para el error: Establecer ámbitos donde las personas pueden equivocarse sin consecuencias catastróficas.

- Desarrollar sistemas de feedback rápido: Asegurar que las consecuencias de las decisiones sean visibles para facilitar el aprendizaje.

- Cultivar múltiples líderes: Identificar y desarrollar intencionalmente diversos estilos de liderazgo complementarios.

- Construir redundancia inteligente: Asegurar que el conocimiento crítico esté distribuido entre varias personas.

Rituales organizacionales: Prácticas que sostienen el cambio

Para transformar los principios teóricos de La Quinta Disciplina en prácticas organizacionales concretas, desarrollaremos un conjunto de rituales que institucionalizaron las nuevas formas de pensar y actuar. Estos rituales funcionan como “andamios” que sostienen la cultura organizacional incluso durante la ausencia del líder fundador.

Los rituales efectivos combinan tres elementos clave: prácticas consistentes, significado compartido y evolución adaptativa. No son meras formalidades burocráticas, sino espacios vivos donde la cultura organizacional se recrea y fortalece continuamente.

No se trata de implementar recetas, sino de crear espacios donde la organización pueda verse a sí misma, aprender de su experiencia y evolucionar conscientemente.

Círculos de reflexión mensual:

Espacios dedicados donde cada área examina sus patrones de trabajo, identifica aprendizajes emergentes y ajusta su rumbo. Se utilizan preguntas como: ¿Qué patrones observamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué debemos ajustar?

Foros de visión y legado

Encuentros semestrales donde se reconecta con el propósito fundamental, se evalúa el avance hacia la visión compartida y se actualiza la dirección estratégica según las condiciones emergentes del contexto.

Mentorías cruzadas:

Sistema donde líderes senior acompañan el desarrollo de líderes emergentes, mientras estos aportan nuevas perspectivas a los veteranos, creando un flujo bidireccional de aprendizaje que rejuvenece constantemente la organización.

Bitácoras de aprendizaje:

Registros personales y colectivos donde se documentan sistemáticamente los aprendizajes, creando una memoria organizacional viva que previene la repetición de errores y capitaliza los descubrimientos.

Estos rituales se diseñaron cuidadosamente para reforzar las cinco disciplinas:

- Los círculos de reflexión mensual fortalecen el pensamiento sistémico al identificar patrones recurrentes.

- Las bitácoras de aprendizaje promueven el dominio personal al fomentar la autorreflexión continua.

- Las mentorías cruzadas ayudan a cuestionar y renovar los modelos mentales a través del diálogo intergeneracional.

- Los foros de visión y legado mantienen viva y actualizada la visión compartida.

- Todos estos espacios, en conjunto, cultivan las capacidades de aprendizaje en equipo.

Lo más significativo de estos rituales es que se diseñaron para funcionar independientemente de la presencia del líder fundador. Al institucionalizarlos en la cultura organizacional, aseguramos que los principios de la organización inteligente sigan operando incluso durante su ausencia, creando así un legado vivo más allá de su intervención directa.

Indicadores de autonomía organizacional: ¿Estamos listos para volar solos?

Una de las preguntas más desafiantes para cualquier líder en proceso de transición es: ¿Cómo saber si la organización está realmente lista para funcionar con autonomía? Por eso se puede utilizar un conjunto de indicadores que permiten evaluar objetivamente el grado de madurez sistémica de sus organizaciones.

Estos indicadores no miden el desempeño operativo tradicional (ventas, productividad, etc.), sino la capacidad estructural de la organización para aprender, adaptarse y evolucionar sin la presencia constante del líder fundador.

No se trata de evaluar si la organización funciona bien mientras estamos, sino si puede sostener su propósito y evolucionar cuando no estemos.

85%

Decisiones alineadas:

Porcentaje de decisiones tomadas por los equipos que están alineadas con el propósito organizacional sin intervención directa del líder fundador.

30%

Innovaciones ascendentes:

Número de iniciativas significativas que surgen espontáneamente desde los niveles operativos hacia arriba, demostrando proactividad sistémica.

92%

Presencia de visión:

Frecuencia con que la visión y los valores aparecen naturalmente en el lenguaje cotidiano de los colaboradores al explicar sus decisiones.

3:1

Ratio de aprendizaje:

Proporción entre conversaciones orientadas al aprendizaje (análisis de patrones, extracción de lecciones) versus conversaciones sobre culpabilidad ante los errores.

Otros indicadores clave:

- Velocidad de respuesta adaptativa: ¿Cuánto tarda la organización en ajustarse a cambios significativos del entorno?

- Distribución del conocimiento crítico: ¿Qué porcentaje del conocimiento esencial está documentado o distribuido entre múltiples personas?

- Calidad del diálogo estratégico: ¿Los equipos pueden sostener conversaciones profundas sobre temas complejos sin caer en posiciones defensivas?

- Desarrollo de liderazgo emergente: ¿Cuántos nuevos líderes están surgiendo y asumiendo responsabilidades crecientes?

Estos indicadores proporcionan una brújula objetiva para guiar el proceso de transición, permitiendo identificar áreas que requieren fortalecimiento adicional antes de reducir su intervención directa. También sirven como herramienta de comunicación con los equipos, creando conciencia colectiva sobre el progreso hacia la autonomía sostenible.

Lo más valioso de este enfoque es que transforma el proceso de delegación de una decisión binaria (“delegar o no delegar”) a un proceso gradual y matizado, basado en evidencia concreta sobre la madurez sistémica de cada componente organizacional.

El Desafío personal del líder: Reinventarse para soltar

La transformación organizacional exige una transformación personal paralela en el líder. El proceso de crear organizaciones más autónomas requiere un profundo trabajo interior para redefinir la identidad y el propósito como líder.

El mayor obstáculo no está en las organizaciones, sino en uno mismo. Tenemos que desaprender la adicción al control y al protagonismo para permitir que otros brillen.

Este desafío personal va más allá del desarrollo de nuevas habilidades técnicas. Implica un proceso de maduración que atraviesa distintas etapas psicológicas y existenciales, desde la resistencia inicial hasta la aceptación y finalmente el entusiasmo por un nuevo rol menos visible pero más impactante.

Para navegar esta transición personal, hablemos de prácticas específicas que ayudan a soltar el control sin sentimiento de pérdida o abandono:

- Redefinición del éxito: Pasar de medir nuestro valor por “lo que hacíamos” a valorarse por “lo que hacemos posible” a través de nuestros sistemas.

- Cultivo de nuevos intereses: Desarrollar áreas de crecimiento personal y profesional fuera de las organizaciones originales.

- Mentorías externas: Buscar el acompañamiento de líderes que ya hayan transitado este proceso de transición.

- Prácticas contemplativas: Incorporar meditación y reflexión profunda para procesar los aspectos emocionales del cambio.

- Celebración del florecimiento ajeno: Desarrollar la capacidad de sentir genuina alegría al ver a otros tomar protagonismo.

Esta transformación personal no ocurre sin resistencias internas. Tenemos que enfrentar temores profundos personales como: ¿Seguiré siendo relevante si no estoy al centro? ¿La organización mantendrá su esencia sin mi intervención constante? ¿Quién soy yo más allá de mi rol operativo?

Sin embargo, al atravesar este proceso podremos descubrir una paradoja poderosa: al soltar el control directo, el impacto se multiplicará exponencialmente a través del florecimiento autónomo de nuestras organizaciones y de las personas que las conforman.

Cultivando líderes multiplicadores: El arte de la sucesión

Crear organizaciones que perduran requiere no solo sistemas robustos, sino también la formación intencional de líderes capaces de sostener y evolucionar esos sistemas. La verdadera sostenibilidad organizacional depende de cultivar lo que se denomina “líderes multiplicadores”: personas que no solo mantienen lo construido, sino que lo expanden y lo adaptan a nuevos contextos.

No se debe buscar sucesores que me imiten, sino líderes que nos superen. Que lleven la visión a lugares que uno siquiera imagina.

Esta perspectiva transforma el proceso de sucesión de una simple “búsqueda del reemplazo” a un esfuerzo sistémico para cultivar múltiples liderazgos complementarios distribuidos por toda la organización.

Identificación de potencial:

Reconocer no solo a quienes demuestran competencias técnicas, sino también a quienes exhiben capacidad para pensar sistémicamente, inspirar a otros y mantener integridad bajo presión. Buscar diversidad de perfiles que aporten perspectivas complementarias.

Exposición gradual:

Crear oportunidades progresivas donde estos líderes emergentes puedan asumir responsabilidades crecientes en entornos que permitan tanto el éxito como el fracaso educativo. Asignar proyectos estratégicos que desarrollen múltiples capacidades.

Mentoría profunda:

Ir más allá de la transmisión de conocimientos técnicos para compartir los modelos mentales, criterios de decisión y valores que subyacen al liderazgo efectivo. Crear espacios para la reflexión conjunta sobre casos complejos.

Empoderamiento real:

Transferir no solo responsabilidades operativas sino también autoridad decisional genuina, acompañada de los recursos necesarios para implementar esas decisiones. Permitir que los nuevos líderes desarrollen su propio estilo.

Hay que implementar procesos específicos para asegurar que el desarrollo de liderazgo sea un esfuerzo sistemático y no un acontecimiento fortuito:

- Mapeo de capacidades críticas: Identificación de las competencias esenciales que necesitan estar distribuidas en la organización.

- Planes de desarrollo personalizado: Trayectorias específicas para cada líder emergente, basadas en sus fortalezas y áreas de crecimiento.

- Rotación estratégica: Exposición planificada a diferentes áreas para desarrollar una comprensión integral del sistema.

- Comunidades de práctica: Espacios donde los líderes emergentes puedan aprender entre pares, compartiendo desafíos y soluciones.

Esta aproximación al desarrollo de liderazgo transforma la sucesión de un evento puntual a un proceso continuo de cultivo de capacidades distribuidas. En lugar de buscar “el sucesor perfecto”, se debe crear un ecosistema de liderazgos complementarios que, en conjunto, permitan sostener y evolucionar el legado mejor que cualquier individuo aislado.

Dejar huella: De instrucciones a cultura viva

Hay una comprensión profunda sobre la naturaleza del legado: Muchos líderes creen que su legado será una lista de logros. El verdadero legado es una cultura viva. Una forma de pensar, de actuar, de decidir… que permanece incluso cuando el líder ya no esté.

Esta perspectiva transforma radicalmente el enfoque sobre qué significa “dejar huella” en una organización. No se trata de construir monumentos a la propia gestión ni de crear dependencias permanentes, sino de sembrar una cultura tan robusta que pueda evolucionar autónomamente manteniendo su esencia.

La diferencia entre dejar instrucciones y dejar cultura es fundamental: las instrucciones se vuelven obsoletas ante contextos cambiantes, mientras que una cultura viva puede adaptarse y evolucionar preservando los valores esenciales.

Para cultivar esta cultura viva, existen prácticas específicas:

- Documentación de la “lógica detrás de las decisiones”: No solo qué se decidió, sino por qué, permitiendo que futuros líderes comprendan los principios subyacentes.

- Creación de espacios para “conversaciones fundacionales”: Diálogos recurrentes sobre el propósito, valores y visión que permiten su reinterpretación constante.

- Desarrollo de “guardianes culturales” distribuidos: Personas que encarnan naturalmente la esencia cultural y la transmiten a través de su ejemplo cotidiano.

- Celebración deliberada de historias alineadas: Reconocimiento sistemático de acontecimientos que reflejan los valores en acción.

Esta concepción del legado como cultura viva lleva a una pregunta fundamental que guía hoy el liderazgo: ¿He diseñado el sistema suficiente como para que la cultura correcta emerja, incluso sin mí presencia?

La respuesta a esta pregunta no se encuentra en planes estratégicos ni en manuales de procedimientos, sino en la observación atenta de cómo la organización responde naturalmente ante situaciones no previstas. Es ahí, en esos momentos de prueba, donde se revela si el verdadero legado —una cultura viva y autónoma— ha echado raíces lo suficientemente profundas para florecer por sí misma.

Reflexión final: De líder protagonista a líder diseñador

A lo largo de este recorrido, hemos explorado la transformación profunda que implica pasar del liderazgo centrado en el control a un liderazgo enfocado en el diseño de sistemas autosostenibles. No se trata de soltar por cansancio, ni de delegar por delegar. Se trata de pasar de líder protagonista a líder diseñador. De construir estructuras que enseñan, equipos que piensan y propósitos que inspiran.

Esta evolución representa mucho más que un cambio de estilo gerencial. Constituye una transformación profunda en la concepción misma del liderazgo y su propósito último. El líder diseñador comprende que su mayor contribución no está en resolver problemas cotidianos, sino en crear arquitecturas organizacionales que permitan a otros resolver esos problemas con autonomía y alineación.

Esa es la verdadera Quinta Disciplina: el arte invisible de liderar sin tener que estar. Y ahí es donde comienza el verdadero legado.

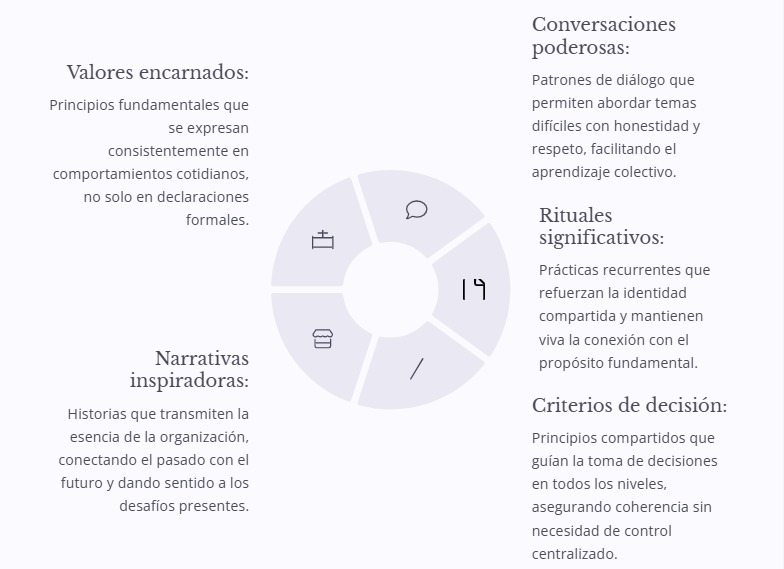

Las cinco disciplinas propuestas por Peter Senge —pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo— se entrelazan para formar un marco coherente que sostiene este nuevo paradigma de liderazgo. No son herramientas aisladas, sino facetas complementarias de una nueva forma de concebir las organizaciones como organismos vivos capaces de aprendizaje y evolución autónoma.

∞

Impacto multiplicado

Al diseñar sistemas que aprenden y se adaptan, el líder multiplica exponencialmente su impacto, trascendiendo las limitaciones de su tiempo y energía personal.

5x

Velocidad de adaptación

Las organizaciones con liderazgo distribuido responden hasta cinco veces más rápido a cambios en su entorno que aquellas con liderazgo centralizado.

3+

Generaciones de impacto

Un liderazgo diseñador bien implementado puede sostener el propósito organizacional a través de múltiples generaciones de líderes.

Para los líderes que se embarcan en esta travesía, el camino no está exento de desafíos. Requiere humildad para reconocer las limitaciones del control, paciencia para cultivar capacidades sistémicas, y valentía para redefinir la propia identidad más allá del protagonismo operativo.

Sin embargo, las recompensas trascienden ampliamente los costos. El líder diseñador descubre una forma de impacto más profunda y duradera. Ya no se trata solo de lo que puede lograr directamente, sino de lo que hace posible a través de las estructuras que diseña y las capacidades que cultiva en otros.

En última instancia esta forma de liderazgo responde a una aspiración profundamente humana: la de crear algo significativo que trascienda nuestra presencia física y continúe generando valor incluso cuando nosotros ya no estemos allí para verlo. Esa es, quizás, la expresión más elevada del verdadero liderazgo: diseñar sistemas que permitan a otros soñar, crear y florecer en formas que ni siquiera podríamos imaginar.

¿Te gustó este blog y queres recibir más contenido relacionado?

Completa el formulario para registrarte en nuestro sitio web y de esta manera estarás al tanto de todas las novedades en el ámbito. También recibirás propuestas de formación relacionadas.

¿Está el Hombre contemporaneo perdiendo su Propósito?

La transformación de los roles tradicionales ha dejado a muchos hombres frente a una crisis silenciosa: la pérdida de sentido e identidad. Este blog reflexiona sobre el colapso del modelo masculino histórico y se pregunta qué significa ser hombre en un mundo donde los antiguos mandatos ya no estructuran la vida social.

La paradoja del éxito: ¿Por qué las mujeres brillantes tienen menos suerte en el amor?

En un contexto de empoderamiento femenino y conquista de espacios profesionales, emerge una paradoja silenciosa: el éxito parece dificultar la construcción de vínculos amorosos plenos. Este blog explora el “síndrome de las supermujeres”, un concepto desarrollado por Antoni Bolinches, para analizar cómo las transformaciones sociales actuales están redefiniendo —y tensionando— las dinámicas de pareja.

La Jaula del Confort ¿Libertad real o domesticación aceptada?

Este blog es una reflexión del libro "El Varón Domado" de Esther Vilar (*)

¿Qué pasaría si aprendieras a negociar como un verdadero agente del FBI?

Este blog explora las técnicas de negociación del FBI que Chris Voss perfeccionó durante más de dos décadas salvando vidas, y cómo puedes aplicarlas para transformar cada conversación importante de tu existencia.

¿Por Qué el Éxito No Es Solo Cuestión de Talento?

Este análisis profundo explora las fuerzas ocultas que realmente determinan quién alcanza la cima: desde las fechas de nacimiento hasta las oportunidades culturales, pasando por las 10,000 horas de práctica que separan a los buenos de los extraordinarios. Prepárate para descubrir que el éxito es mucho más complejo —y mucho más accesible— de lo que jamás imaginaste.